티라노사우르스를 비롯한 공룡도 추간판탈출증, 즉 디스크를 앓았다는 주장이 제기됐다.

독일 본대학 고생물학과 타니아 린트리치 박사와 연구팀은 인간과 몇몇 포유동물만 척추 디스크를 가지고 있다고 가정했다. 인간은 척추에 23개의 디스크가 있으며 이를 통해 척추뼈를 약간 움직일 수 있으며 인대가 척추뼈를 서로 붙잡아주는 기능을 하고 있다.

고대 해양 파충류와 공룡의 척추뼈 대부분은 절구공이 관절을 가지고 있지 않다는 점에서 인간과 동일해 보인다. 연구팀은 공룡도 추간판을 가지고 있었는지, 진화에 의해 추간판이 절구공이 관절로 대체됐는지 의구심이 든다고 덧붙였다.

연구팀은 19종의 공룡을 조사했다. 그 중 일부는 진화를 거쳐 현재까지 존재하는 것도 있고 일부는 멸종된 종이었다. 멸종된 계통을 고생물학상 샘플링 작업을 거친 결과, 척수 사이에 여러 가지 연조직 유형, 척색 및 연골이 보존돼 있다는 것을 확인할 수 있었다. 연구팀은 뼈 조직학과 보존된 연조직, 관절면 형태학을 조사한 후 포유동물에게서 추간판이 생겼을 것이라고 결론 내렸다.

린트리치 박사는 티라노사우루스 같은 공룡과 이크티오사우르스 같은 파충류 등 고대의 표본에서 연골의 일부와 추간판 다른 부위가 거의 항상 보존돼 있었다는 것을 증명했다. 육생동물 가계도를 따라 척추뼈 사이에 연조직이 진화했다는 것을 추적했다. 육생동물은 약 3억1,000만 년 전 조류계와 공룡계, 포유동물계로 나뉘어졌다.

린트리치 박사의 연구로 여러 동물이 진화하는 동안 추간판이 여러 차례 나타났다는 것을 확인할 수 있었다. 연구팀은 파충류에서는 추간판이 절구공이 관절로 두 차례나 대체됐을 것이라고 주장했다. 그 이유는 추간판이 절구공이 관절에 비해 부상에 취약했기 때문일 것으로 추정했다. 그럼에도 포유동물은 거의 추간판을 가지고 있으며 진화의 유연성 관점에서 거의 항상 제약을 받았을 것이라고 덧붙였다.

린트리치 박사는 이번 연구 결과가 의학에서 중요하다고 덧붙였다. 인체는 완벽하지 않으며 오랜 진화 역사에서 질병이 존재해왔다. 이에 연구팀은 의학 해부학, 고생물학, 동물학 및 발달생물학에 중점을 뒀다. 연구팀은 톱으로 공룡 뼈를 자른 후 50-80㎛로 잘라 현미경으로 상태를 관찰한 후 현존하는 동물의 것과 비교했다. 그 결과, 장기간의 진화와 발달 과정을 이해할 수 있는 계기가 마련됐다.

공동 연구자인 마틴 샌더 교수는 관절의 연골과 추간판이 수억 년 후에도 존재할 수 있다는 사실이 “매우 놀랍다”고 말했다. “수의학, 의학 및 생물학 등 여러 관점에서 연구가 추가로 진행돼야 한다”고 덧붙였다. 추간판의 가장 중요한 기능은 몸통 뼈대, 즉 축골격에 작용하는 외부 힘을 견딜 수 있다는 것이다. 이 같은 추간판이 퇴행 과정을 통해 점차적으로 쇠약해지면 병리학적 증상으로 이어진다고 연구팀은 설명했다.

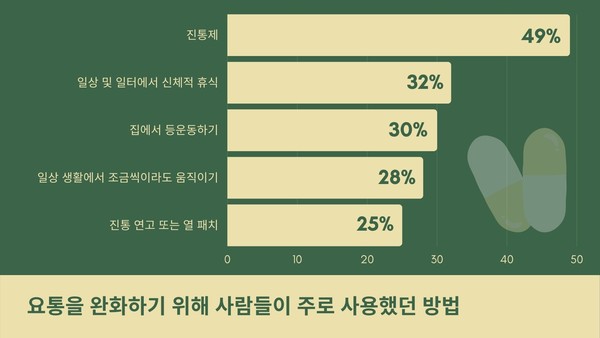

탈출추간판이란 척추뼈 사이의 연조직이 밀려났을 때 발병한다. 해마다 성인 1,000명당 5-20명이 탈출추간판이 발병하고 있으며 30-50세 사이에 가장 많이 발생한다.

탈출추간판의 가장 일반적인 원인 두 가지는 나이가 들면서 탈수 및 약화 현상으로 발생하는 자연 퇴화와 외상이다. 잘못된 자세로 무거운 것을 든다거나 외부의 물리적인 힘으로 인해 부상을 입을 수 있다.

공룡은 가장 오랫동안 존재했던 생명체로 알려져 있다. 다양한 파충류 화석을 분석한 본대학의 이번 연구로 지구 역사를 고찰하고 인간 해부학을 의학적 관점에서 더욱 제대로 이해할 수 있는 계기가 됐다.